Domingo XV del Tiempo Ordinario (Ciclo C)

Hoy el Evangelio nos presenta una de las parábolas más conmovedoras —y quizás más incómodas— que Jesús jamás contó: la parábola del Buen Samaritano. Todo comienza con una pregunta que todos deberíamos hacernos al menos una vez en la vida:

“¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?”

Jesús guía al maestro de la ley para que él mismo responda su pregunta: la respuesta está en la ley del amor. Pero esa ley no solo desafía al experto, sino a todos los hombres a lo largo de los siglos:

“¿Y quién es mi prójimo?”

La manera en que respondamos a esa pregunta determina no solo nuestra vida… sino también nuestra salvación.

I. La dignidad inalienable de todo ser humano

La parábola comienza con un hombre golpeado y medio muerto. No tiene nombre. No sabemos de dónde viene. No sabemos si es judío o pagano. Esos detalles no le importan mucho a Jesús. Lo único que sabemos es que es un ser humano tirado al borde del camino. Y eso basta para que merezca cuidado y compasión.

Esta es la enseñanza central del Evangelio de hoy: toda persona, sin importar su raza, nacionalidad, religión o ideología política, posee una dignidad inviolable, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Nadie pierde jamás ese valor, ni siquiera cuando está herido o desfigurado. Por eso no hay argumento válido que justifique el desprecio, el abandono o el maltrato hacia otro ser humano. Como enseñaba San Juan Pablo II:

“La dignidad humana no depende de la eficiencia, la utilidad ni de la pertenencia a un grupo; es inherente al ser humano.”

II. Desenmascarar la religión falsa

En la parábola, los primeros que pasan junto al herido son personas profundamente religiosas: un sacerdote y un levita. Ambos lo ven… y pasan de largo. No son los villanos de la historia. Son los indiferentes. Y esa es la verdadera tragedia.

Esta escena es una denuncia directa de Jesús contra una religión vacía de misericordia, una fe que cumple ritos pero no se detiene ante el sufrimiento. Es un juicio contra toda forma de cristianismo que se escuda en ideologías étnicas o políticas, que pone la ley por encima de la caridad, la identidad por encima de la compasión, la pureza por encima de la misericordia.

Ayer como hoy, hay quienes, en nombre de Dios y de la religión, intentan justificar el rechazo y la criminalización de los más vulnerables. Pero que quede claro:

Eso no es cristianismo.

Esa no es la enseñanza de Jesucristo.

Eso es una parodia del Evangelio, una «herejía» nacida de un corazón duro.

El verdadero cristianismo nunca se alegra de cuántos se quedan fuera del banquete, sino de cuántos pobres y descartados son acogidos y sentados a la mesa.

La santidad no se mide por cuántos honores humanos alguien pueda exhibir, sino por cuántas heridas ha ayudado a sanar.

También nosotros podemos imitar el camino más fácil: el del sacerdote y el levita, que rodean al herido y siguen de largo. Podemos evitar la caridad, fingir que no vemos la injusticia y volvernos sordos al clamor del pobre. Esa es la actitud que condenó al rico Epulón en la parábola de Lázaro.

¿Por qué? Porque es más fácil vivir en la comodidad de nuestra tradición religiosa y fingir que el sufrimiento no existe.

Pero Jesús dijo:

“A los pobres siempre los tendrán con ustedes.”

No obstante, la parábola no termina con la indiferencia de los líderes religiosos. Gracias a Dios aparece un extranjero, alguien que reconoce el signo de Dios mejor que los expertos religiosos. Y éste es ¡un samaritano!

III. Cristo es el Buen Samaritano… y también el herido

Debemos ir más hondo para entender lo que Jesús está enseñando aquí.

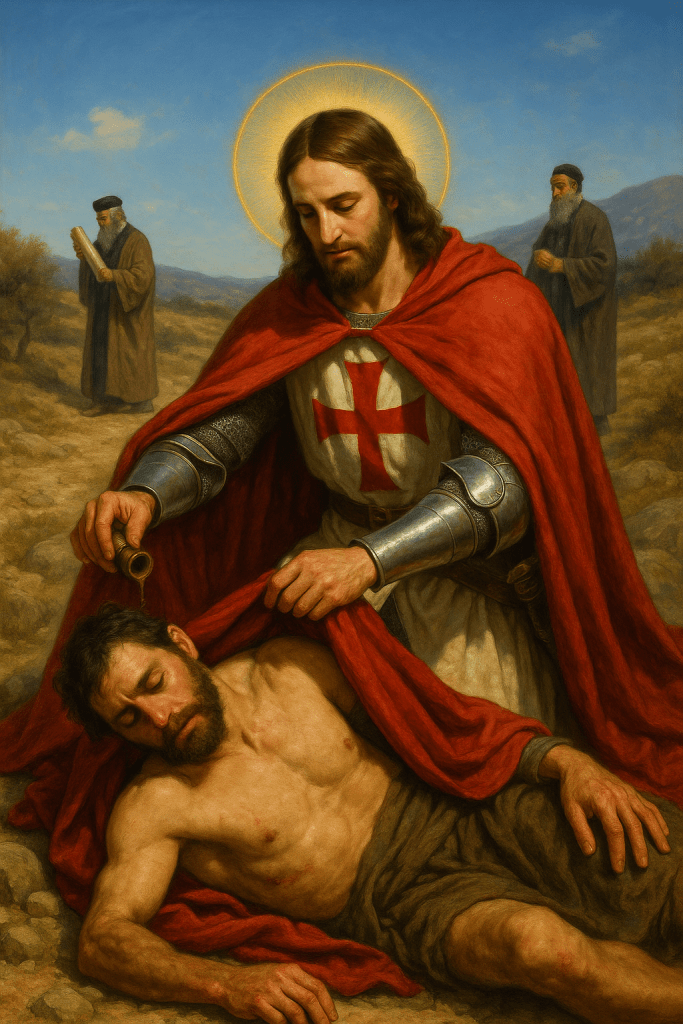

El Buen Samaritano es Cristo mismo.

Él es quien tuvo compasión de la humanidad herida.

Él es quien se acercó cuando otros pasaron de largo.

Él es quien curó nuestras heridas con el vino de su sangre y el aceite de su Espíritu.

Él es quien nos cargó sobre sus hombros para llevarnos de regreso a la casa del Padre.

Pero, al mismo tiempo, Cristo es también el herido que yace en el camino. Él sufre en el inmigrante rechazado, en el pobre endeudado sin seguro médico, en el preso olvidado, en el enfermo estigmatizado, en el anciano abandonado en un asilo frío.

Cada vez que negamos compasión a uno de estos pequeños, se la negamos a Cristo.

Y al final de los tiempos —no lo olvidemos—, Cristo nos juzgará con esa misma pregunta:

“¿Quién fue tu prójimo?”

Porque:

“Tuve hambre y… ¿me diste de comer o no?

Estuve desnudo y… ¿me cubriste o me dejaste desprotegido?

Fui forastero y… ¿me acogiste o me despreciaste?” (cf. Mateo 25, 31–46)

Tal como dice San Juan de la Cruz:

“Al atardecer de nuestra vida, seremos examinados en el amor.”

La invitación del Evangelio es clara:

“Ve, y haz tú lo mismo.”

Hazte prójimo.

Rompe la indiferencia.

Deja a un lado tus miedos y excusas.

No preguntes primero quién es el otro o cómo piensa. Pregúntate: “¿Cómo puedo amarlo como lo haría Jesús?”

Les dejo con esta cita muy oportuna de San Juan Crisóstomo, Padre y Doctor de la Iglesia:

“¿Quieres honrar el Cuerpo de Cristo?

Entonces no lo desprecies cuando lo veas desnudo.

No lo honres en la iglesia con vestiduras de seda mientras lo dejas afuera frío y desnudo.”

“El que dijo ‘Esto es mi Cuerpo’, también dijo ‘Tuve hambre, y me diste de comer’…

¿De qué sirve que la mesa de Cristo esté cubierta de cálices de oro,

mientras Él muere de hambre en la persona del pobre?”

Que el Señor Jesús renueve nuestros corazones en su único y Sagrado Corazón.

Amén.